LA VOCE IMPAZIENTE. VIAGGIO NELLA POESIA (28, 29, 30) di Grazia Valente

28. La parola è indomabile

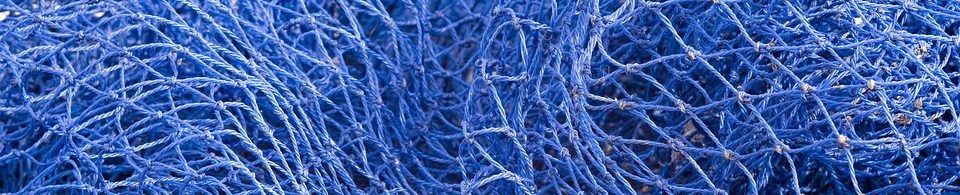

Poiché la parola non sempre ci segue, spesso dobbiamo rincorrerla, catturarla, domarla. E a volte il risultato non è quello che avremmo voluto.

Seguo la traccia scura

il filo nero sul foglio

ingarbugliato

attorcigliato al rigo

incuneato tra le dita

come un ragno esasperato

davanti alla sua tela

non riuscita.

Anche la collaudata intelligenza del ragno può trovare ostacoli. Ma possibile che egli non sappia più tessere la sua tela? Quella tela che, catturando insetti, gli è necessaria per sopravvivere? Forse si può intravedere, in questa ribellione della tela nei confronti del suo tessitore, il rifiuto della poesia a irretire, vale a dire a ingannare. E quindi, se si tenta di farlo, la parola si fa confusa, contraddittoria. Non diventerà mai poesia. Non abbiamo risposta a queste domande. Quanto può sentirsi solo, il poeta!

29. La solitudine del poeta

Le voci dei poeti

sono lontane anni luce,

solitari meteoriti

alla ricerca delle stelle

perdute.

Il poeta è consapevole che il mondo al quale egli aspira è oggettivamente lontano. Non soltanto un particolare modello di mondo migliore, vale a dire di società, che – consapevolmente o meno – ha sempre ispirato l’artista. Il desiderio è soprattutto quello di una umanità migliore, poiché il poeta vede, addita, denuncia. E al suo realismo di veggente non sfugge l’amara considerazione che tale traguardo è collocabile ad anni-luce di distanza.

Ma l’immagine dei meteoriti, che vorrebbero ricongiungersi alle stelle d’origine, è anche la trasfigurazione lirica del desiderio del poeta di sentirsi parte di un tutto e non scagliato al pari di una scheggia nella solitudine cosmica. Infatti il poeta, più che bearsi della propria solitudine, (atteggiamento che gli conferirebbe quell’alone di romanticismo al quale invece è bene sottrarlo) la subisce, accettandola infine come inevitabile.

30. Il pessimismo del poeta

Si parla spesso di un pessimismo del poeta, in senso negativo.

La mia penna è intrisa

d’aurora

ma la mente è inseguita

da ombre notturne

fruscianti

su bianche pareti extra-strong.

Tutti vorremmo scrivere cose che suscitino speranza nel futuro, ma la mente raziocinante non sempre è condiscendente, poiché la poesia è, innanzitutto, verità, anche se si tratta di una verità carica di umanità e quindi che non vuole giudicare o condannare, ma illuminare. E se il poeta vuole restare fedele a tale principio non potrà sfuggire al gramsciano pessimismo della ragione che lo induce a fissare lo sguardo sulle cose che non vanno piuttosto che su quelle che, in qualche modo, offrono soluzioni. Quindi, se per ottimismo si intende, come spesso accade, nascondersi o minimizzare le difficoltà, allora certamente il poeta, che invece le difficoltà le vede, le soffre e le analizza, è un pessimista (1). Ma tutto questo alla fine ci sembra fuorviante.

(1) Diceva Sciascia: “Il vero pessimismo sarebbe di non scrivere più, di lasciare libero corso alla menzogna. Se non lo faccio, vuol dire, in definitiva, che sono inguaribilmente ottimista”.